Europa schöpft Wasserstoff-Potenziale derzeit nicht hinreichend aus – neue Studie empfiehlt stärkere Kooperation auf EU-Ebene

Breaking News:

Kathmandu Nepal

Donnerstag, Feb. 5, 2026

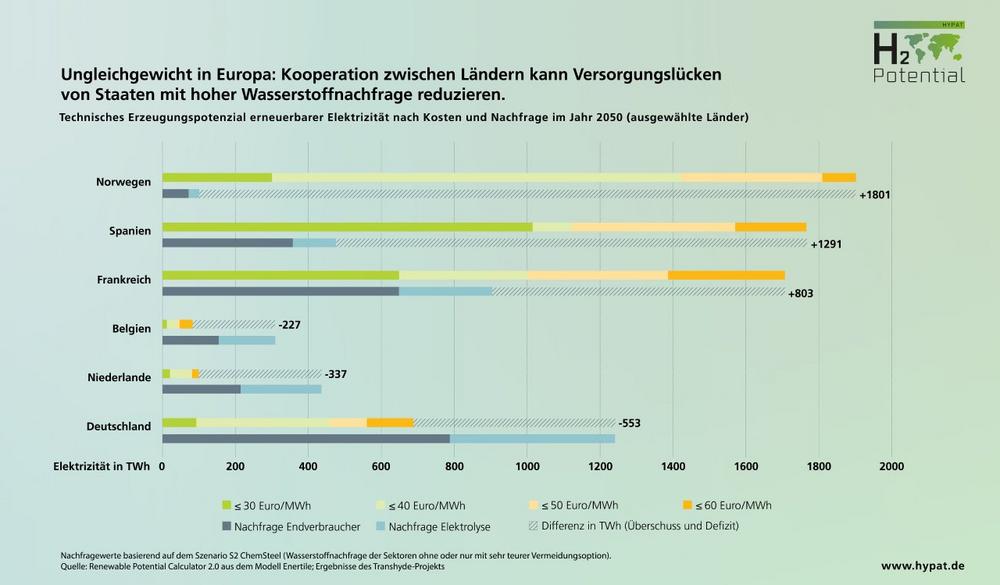

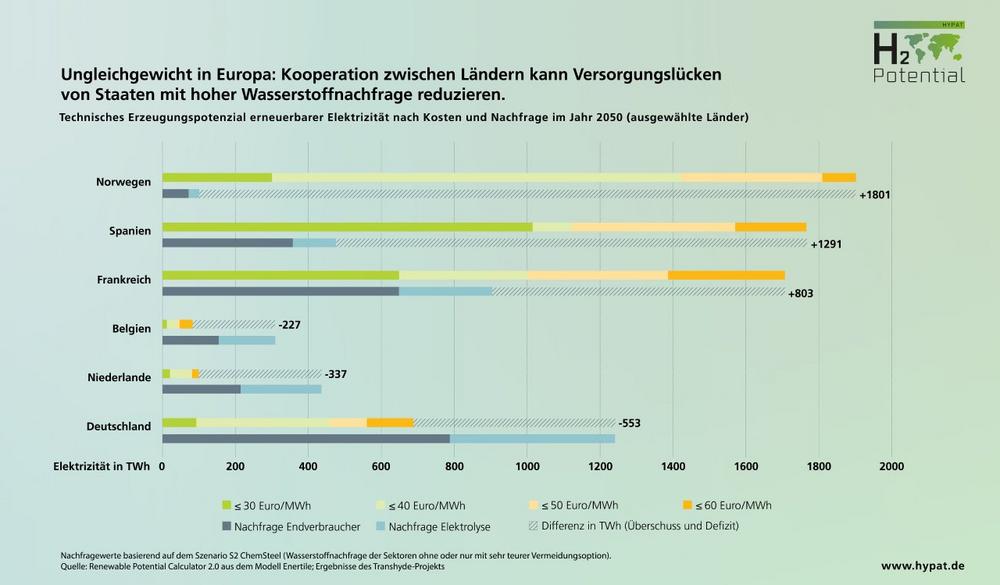

Wind- und sonnenreiche Länder mit hohem Potenzial für die Produktion von günstiger erneuerbarer Energie könnten künftig den europäischen Bedarf nach Wasserstoff weitgehend decken und den Wasserstoff in die europäischen Gegenden liefern, wo wirtschaftliche Potenziale im Vergleich zur künftig erwartbaren Nachfrage nicht ausreichend vorhanden sind, wie in Deutschland oder den Niederlanden. Doch die dort getätigten Investitionen sind aktuell im Vergleich zu Deutschland gering. Stärkere Kooperation auf EU-Ebene könnte helfen, die Investitionen in die richtige Richtung zu lenken.

Die Studie vergleicht zwei Szenarien für verschiedene Anwendungsbreiten von Wasserstoff in Europa mit den regionalen Potenzialen für eine möglichst günstige Produktion von grünem Wasserstoff. Bei der Analyse fokussiert sich die Studie auf die Politikmaßnahmen der EU sowie auf Daten zur Förderung von Wasserstoffproduktion und -anwendungen in EU-Ländern. Fragen zur Infrastruktur (Lagerung und Transport) waren nicht Teil dieser Untersuchung.

Europa hat das Potenzial, sich künftig mit Wasserstoff selbst zu versorgen

Die Analyse zeigt, dass Europa seinen künftigen Wasserstoffbedarf zu wettbewerbsfähigen Preisen größtenteils aus heimischer Produktion decken könnte Somit besteht die Chance, die europäische Industrie unabhängiger von Importen aus Drittstaaten zu machen. Laut Studie ist das technische Potenzial für die Produktion von erneuerbarem Strom in Europa (EU plus Norwegen, Schweiz und Großbritannien) im Jahr 2050 bei Kosten von bis zu 40 Euro pro MWh selbst bei breiter Anwendung von Wasserstoff hoch genug, um die gesamte Elektrizitätsnachfrage einschließlich der Elektrizitätsnachfrage zur Wasserstoffherstellung zu decken.

Besonders Regionen mit hohem Potenzial für Solar- und Windenergie wären bei der Wasserstoff-produktion von zentraler Bedeutung. Die größten Potenziale für die Produktion von erneuerbarer Energie im Jahr 2050 haben hier Norwegen (über 1900 TWh), Spanien (über 1760 TWh), Frankreich (über 1700 TWh). Diese Staaten haben selbst bei starker heimischer Nutzung von Wasserstoff mehr Potenzial als sie selbst für ihre eigene Nachfrage benötigen würden. Länder mit höherem Bedarf als eigenem Potenzial, also einem Defizit, müssen den benötigten Wasserstoff importieren.

Deutschland wird trotz hoher Elektrolyse-Ausbauziele auf Wasserstoffimporte angewiesen sein

Frankreich plant aktuell sechseinhalb Gigawatt Elektrolyse-Kapazität bis 2030, Spanien erhöhte sein Ausbauziel erst kürzlich von vier Gigawatt auf elf Gigawatt und nimmt somit aktuell den Spitzenplatz in Europa ein. Die nationale Wasserstoffstrategie der deutschen Bundesregierung sieht bis 2030 eine Elektrolyse-Kapazität zur Herstellung von Wasserstoff in Höhe von zehn Gigawatt vor. Trotz dieser Ziele wird Deutschland seinen Bedarf nicht allein decken können.

Das deutsche Potenzial für den Ausbau erneuerbarer Energien ist laut der Studie nicht einmal halb so groß wie die künftige Nachfrage. Im Jahr 2050 könnte Deutschland innerhalb der EU das Defizitland mit der größten absoluten Versorgungslücke sein: Hier würden sogar bei geringer Anwendungsbreite über 550 TWh an erneuerbarer Energie fehlen, so die Forschenden (siehe Grafik). Fazit: Deutschland ist langfristig auf Importe von Energie und Wasserstoff angewiesen, um die heimische Wirtschaft zu versorgen. Weitere Länder mit größeren Versorgungslücken sind die Niederlande, Belgien, und Tschechien.

Investitionen in Wasserstoff sind nicht optimal verteilt

Die Europäische Union schöpft das von der Studie aufgezeigte Potenzial nicht voll aus, um die Ziele für die Produktion von grünem Wasserstoff zu erreichen. Die Investitionen in Wasserstoffproduktion und -anwendungen lassen einige der vielversprechendsten Regionen außen vor, so die Forschenden. Deutschland, Frankreich und Großbritannien investieren aktuell am stärksten in den Aufbau einer Wasserstoffindustrie. Zwar sind auch in Spanien aktuell einige Projekte geplant, beim Investitionsvolumen auf nationaler Ebene fällt das sonnenreiche Land hier aber weit hinter seinem Potenzial zurück. Die Studie bemängelt außerdem, dass die aktuellen Förderprogramme der EU wie z.B. der EU-Innovationsfonds dieses Ungleichgewicht noch verstärken würden.

Die Studie zeigt eine Reihe an Vorschlägen auf, die helfen könnten, die Investitionen in Europa besser zu verteilen und den Markthochlauf der Wasserstoffindustrie in den Ländern mit hohem Potenzial gezielter zu fördern:

Ein großes Problem ist die hohe Komplexität der aktuellen EU-Regulierungen und Unterstützungsprogramme, kritisieren die Forschenden. Im Vergleich dazu seien die steuerbasierten Förderprogramme der US-Regierung durch den US Inflation Reduction Act viel attraktiver für Investoren. Studienautor Prof. Dr. Rainer Quitzow vom RIFS Potsdam sagt dazu: »Die EU kann nicht die Steuervergünstigungen der US-Regierung replizieren. Mit dem neuen Auktionskonzept für die Fördermittelvergabe hat die EU ein zugängliches Instrument geschaffen. Dies muss nun aber auch mit einer umfangreichen Finanzierung ausgestattet werden. Bilaterale Kooperation zwischen Mitgliedstaaten könnte weitere Impulse geben, damit die Potenziale in weniger finanzstarken Mitgliedsländern gehoben werden können.«

Dr. Eva Schmid, HyPat-Projektleiterin bei der Deutschen Energie-Agentur (dena), bewertet die Situation: »Bis 2030 sollen in Deutschland 10 Gigawatt Elektrolyse-Kapazität installiert sein. Das ist eine enorme Aufgabe, bei der es keine Zeit zu verlieren gilt. Das betrifft neben Erzeugung und Transport auch den Aufbau der dafür notwendigen Wertschöpfungsketten. Außerdem müssen bis zu 70 Prozent des deutschen Wasserstoffbedarfs importiert werden. Für beide Herausforderungen wird die Zusammenarbeit mit internationalen und insbesondere auch europäischen Partnern immer wichtiger. Die vorgestellte HyPat Studie gibt dafür wichtige neue Impulse.«

Studienautor Dr. Jakob Wachsmuth vom Fraunhofer ISI zieht ein Fazit: »Wasserstoff wird in den kommenden Jahren ein knappes Gut sein. Um den Bedarf der europäischen Wirtschaft nach Wasserstoff zu decken, wird mehr Kooperation zwischen den Ländern nötig sein. Besonders in den großen Industrieländern wie Deutschland könnte dies ein Problem werden, wenn nicht frühzeitig die politischen und finanziellen Weichen für innereuropäischen Handel gestellt werden. Bei der Nutzung von Wasserstoff kann eine klare Prioritätensetzung auf bestimmte Anwendungsbereiche helfen, die vorhandenen, begrenzten Potenziale effizient einzusetzen.«

Hintergrund: Das HyPat-Projekt

Das Projekt HyPat wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF gefördert und durch den Projektträger Jülich betreut. Neben der Projektleitung durch das Fraunhofer ISI sind acht weitere Partner am Projekt beteiligt: Fraunhofer IEG, Fraunhofer ISE, die Ruhr-Universität Bochum, die Energy Systems Analysis Associates – ESA² GmbH, das German Institute of Development and Sustainability IDOS, das RIFS Potsdam, die GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit sowie die Deutsche Energie-Agentur (dena).

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.

Hansastraße 27 c

80686 München

Telefon: +49 (89) 1205-0

Telefax: +49 (89) 1205-7531

http://www.fraunhofer.de

![]()